Connect Well

貧困や健康は個人の問題に収まらず、社会的な課題として捉え直されています。鍵となるのは、人と人をつなぐ「場づくり」。理論と実践に基づき多様な活動が行われています。対話や遊びにより新たなつながりを生み出し、人々が自分らしく豊かに暮らせる社会を目指す研究者の挑戦をご紹介します。

私は、公園や里山を舞台にした「プレーパーク」の企画・研究を通じて、地域と人、子どもと自然をつなぐ場づくりに取り組んでいます。プレーパークとは、子どもが「やってみたい」と思ったことを自分の力で実現できる遊び場。例えば、落ち葉を踏んだ音や水の動き、虫や動物との出会いなど、環境からの反応が次の行動を促し、創造性が育まれます。神戸市多井畑西地区の遊び場ではビオトープ池やバイオネストを設置し、多様な生き物と出会いながら子どもたちが試行錯誤できる環境を整えています。

活動のきっかけは、2003年に有馬富士公園で子ども参加型の遊び場づくりに関わったこと。その後も、明石公園や甲山森林公園などで活動を展開してきました。近年では、明石市の2箇所の公園で年間延べ1,400名以上が参加するプレーパークを開催し、プレーリーダー育成にも取り組んでいます。参加してくれた子どもたちが大きくなって次の世代のリーダーになる。そのような子どもの長期的な成長に付き合えることも魅力の一つです。また、多様な特性をもつ子どもたちにとって安心できる遊び場や園庭のデザインを探求し、インクルーシブなプレーパークの実現も目指しています。

さらに、防災にも力を入れています。南あわじ市の岡の原公園では、津波避難地に指定された高台にプレーパークを設置し、防災かまど作りや雨水利用など非常時を想定した遊びを展開。普段から使い慣れた場所を避難先として認識してもらうことで防災意識の向上が期待できます。

プレーパークは子どもだけでなく、近隣住民や学生、保護者、職人など多様な大人が集い、世代や属性を超えた関わりが生まれる場です。震災後やコロナ禍といった非常時にも、人々が安心して集い、心を回復させる場として機能しました。私は今後も、遊びを通じて地域に新たなつながりと居場所を生み出し、多様な社会課題解決をデザイン面から支えていきたいと考えています。

拡大する研究

孤立を和らげる「場」をつくる、精神看護学が挑む対話の実践

西池 絵衣子講師

看護学部所属(研究者情報はこちら)

私は精神看護学を専門に、精神疾患をもつ人やその家族、支援者との「つながり」を生み出す研究を行っています。精神疾患は外から見えにくく、偏見や誤解も多いため、当事者が悩みを打ち明けにくい現状があります。さらに、医療現場だけでは十分な支えを提供できない部分も多く、大きな課題となっています。

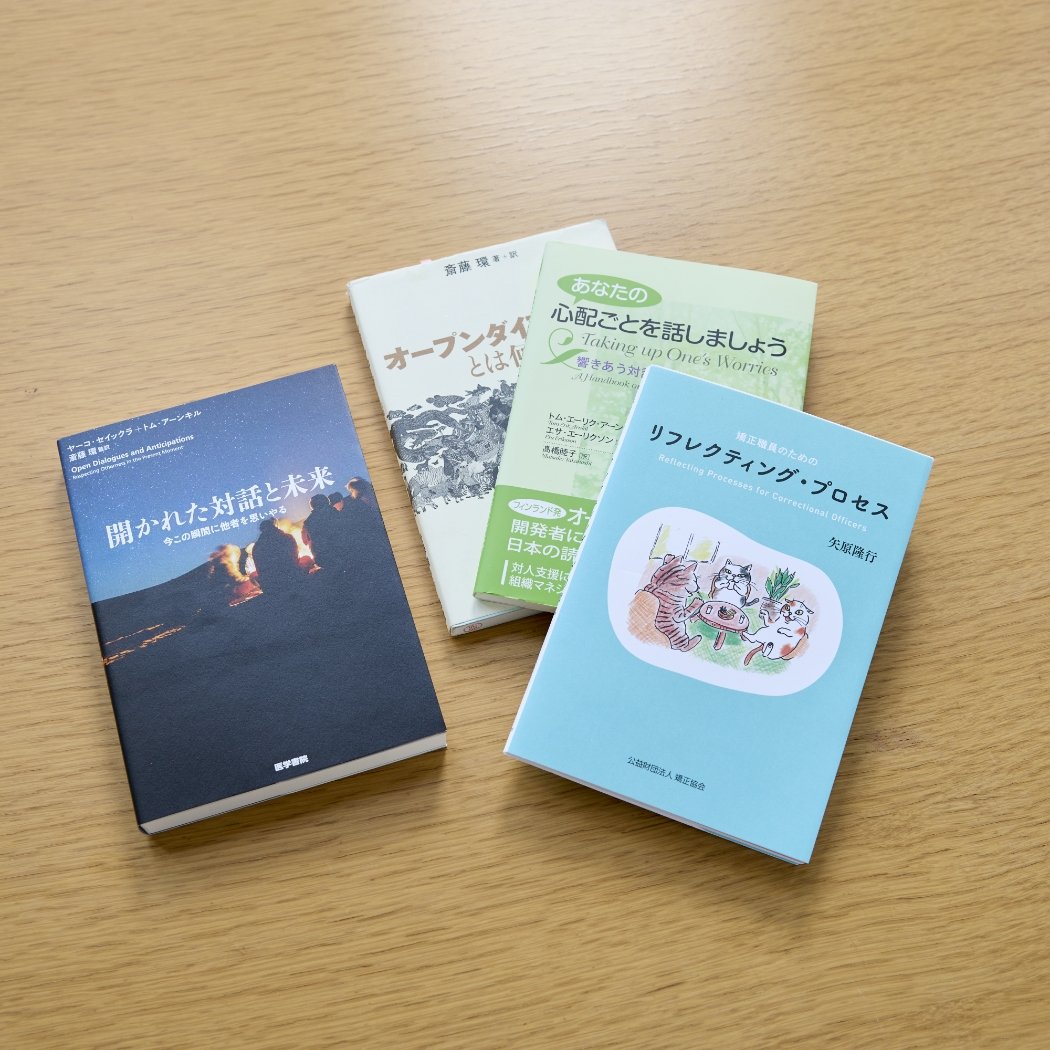

そこで私は、当事者・家族・支援者が同じ場に集まり、自由に語り合える「対話実践(オープンダイアローグ)」に着目。対話実践では、①当事者抜きで話し合わないこと②支援者同士の会話も当事者や家族の前でオープンに行うことを大切にしています。また、あらかじめ決められたテーマは用意せず、そのときの気持ちや関心ごとから自然に会話が始められる環境も重要です。お互いに語り、聞き合うことで、「自分の思いが受け止められた」と感じられる瞬間が生まれる。こうした場があることで、当事者の孤独感がやわらぐだけでなく、支援者同士が情報やケアの工夫を共有でき、新しい支え合いの関係が誕生します。さらに、地域の人たちにも参加してもらうことで、精神疾患への理解が深まり、地域全体にあたたかいつながりが広がっていきます。

研究のきっかけは、臨床現場で患者や家族の思いが十分に尊重されず、支援者も悩みを抱える状況に直面した経験でした。2015年にはフィンランド・ケロプダス病院を訪れ、現場の責任者へインタビュー。対話実践の教育的背景に触れ、日本の文化との共通点や違いを考察しました。以降、精神科看護師を対象にした教育プログラムの提供や、当事者・家族・支援者が集まる対話の場づくりを実践しています。

この取り組みを通じて、精神障害の有無にかかわらず誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指しています。対話の場を通じて、多様な人々が互いを理解し支え合う関係が広がり、地域に新しいつながりが生まれることを願っています。

注目の人 -Person-

自然と遊びがつなぐ、多井畑の子どもと地域の未来

神戸市多井畑西地区で、子どもたちの創造性と地域とのつながりを育む遊び場づくりを行っています。子どもの興味関心を尊重し、ビオトープや竹製遊具を手づくりで整備。さらにワークショップを通じて地域住民とともに、多井畑の場づくりについて検討しています。今後もプレーパークの開催などを重ね、自然と遊びを媒介とした地域に根差す交流の場を創出していきます。

自然と遊びがつなぐ、多井畑の子どもと地域の未来

中山 由基さん

緑環境景観マネジメント研究科 2年

地域と農家をつなぐ架け橋に

私は、農家と地域の食卓をつなぐことを目指し、学生団体りふぁーむを立ち上げ活動しています。主な取り組みとして、神戸市西区の農家の方々と協働し、市場に出せない規格外野菜を活用した販売や食育イベントを実施。農家や地域の方々との交流を深めながら、フードロスの削減や地域農業の活性化に貢献しています。今後は、日本の豊かな食文化の継承に寄与するため、学部における「データサイエンス」の学びをさらに深め、持続可能な農業モデルの構築に取り組んでいきたいです。

地域と農家をつなぐ架け橋に

松井 優人さん

社会情報科学部社会情報科学科 3年